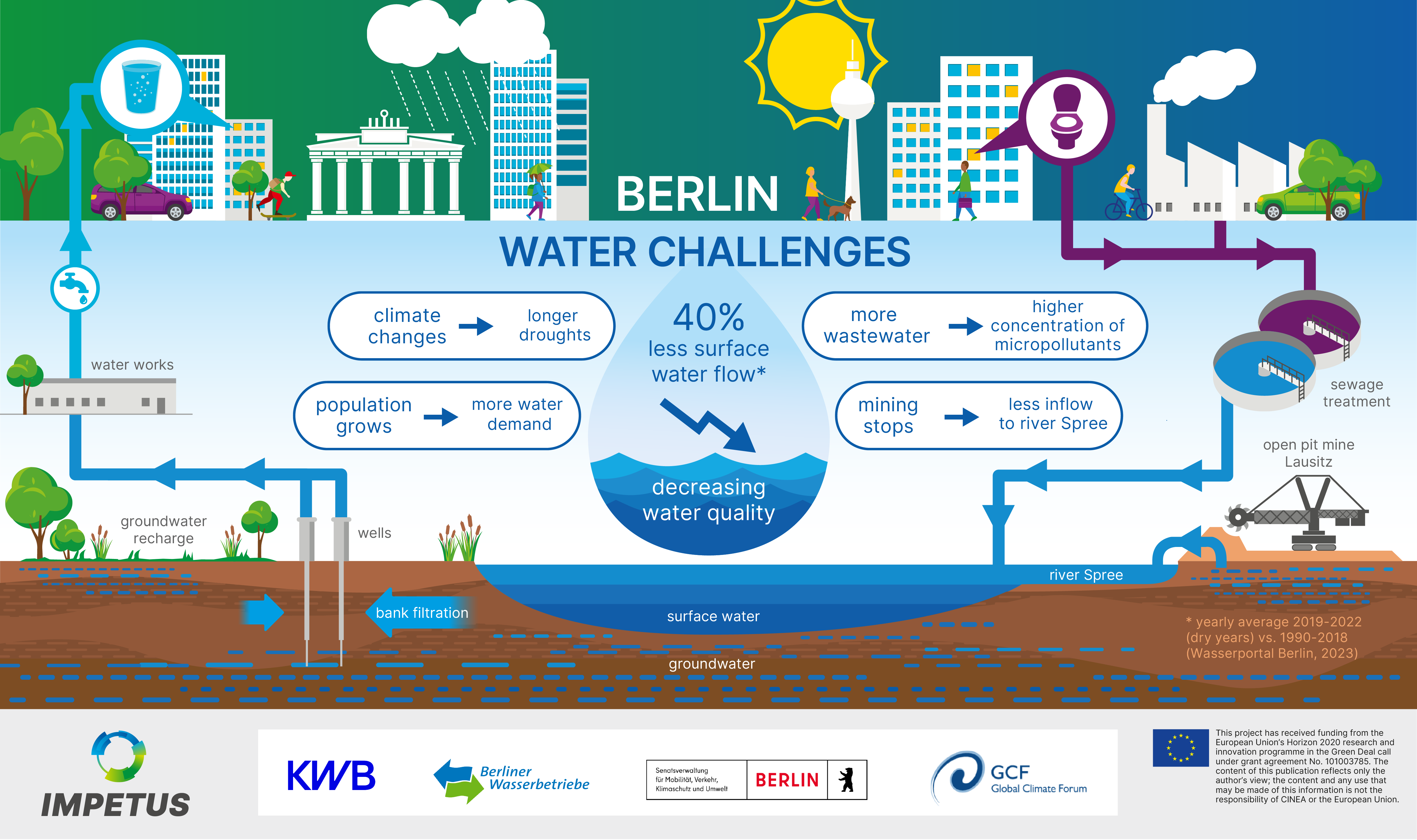

Die Metropolregion Berlin-Brandenburg im nordöstlichen deutschen Tiefland hat eine relativ große Fläche an Flüssen und Seen. Die wichtigsten Flüsse, die durch Berlin fließen, sind Spree und Havel. Der natürliche Abfluss ist jedoch gering, und die steigenden Temperaturen haben zu höheren Verdunstungsraten und Dürreperioden geführt, was wiederum eine Verringerung des Abflusses zur Folge hat. Außerdem wird der nahe gelegene Tagebau in der Lausitz dadurch ermöglicht, indem in großem Stil Grundwasser abgepumpt und in die Spree geleitet wird. Im Durchschnitt kommt ein Drittel des Berliner Spreewassers aus dem Tagebau. Aufgrund der Entscheidung Deutschlands, bis 2038 aus der Kohleförderung auszusteigen, wird auch der Tagebau in der Lausitz seinen Betrieb einstellen, was zu einer weiteren Verringerung des Abflusses in der Spree führen wird.

Für die Trinkwassergewinnung nutzt Berlin hauptsächlich Uferfiltration und Grundwasseranreicherung mit Oberflächenwasser als Hauptquelle. Da einige der für die Uferfiltration genutzten Oberflächengewässer durch flussaufwärts eingeleitetes gereinigtes Abwasser von Kläranlagen belastet werden, ist der Wasserkreislauf teilweise geschlossen. Wenn die Durchflüsse in den Flüssen abnehmen, sinkt auch die Wasserqualität in den betroffenen Flüssen, da der Anteil an gereinigtem Abwasser steigt, was die Wasserwirtschaft vor immer größere Herausforderungen stellt.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat Berlin den „Masterplan Wasser“ entwickelt, Berlins Strategie für die zukünftige Wasserwirtschaft. Der Plan enthält über 30 konkrete Maßnahmen zur Sicherung der Trinkwasserversorgung, zum Schutz der Gewässer und zur Anpassung der Abwasserentsorgung. Es werden erhebliche Investitionen zur Verbesserung des Wasser- und Ressourcenschutzes vorgeschlagen, um Wissenslücken zu schließen, Unsicherheiten zu minimieren und Anpassungsmaßnahmen für zukünftige Herausforderungen zu entwickeln.